뇌전증 대부분 고칠 수 있어… 불치병 색안경 벗어야

[신윤애 기자] 입력 2018.02.09 17.07

뇌전증 환자 대부분 약물 치료 효과적

뇌전증(간질) 환자가 싸우는 건 병마뿐이 아니다. 사회적 편견과도 싸워야 한다. 뇌전증 환자가 발작하는 상황을 보고 거부감·공포감을 느끼는 사람이 적지 않다. 중앙대병원 신경외과 박용숙 교수는 "학생의 경우 친구들에게 놀림과 따돌림을 당해 학교생활에 적응하지 못하기도 한다"고 말했다. 뇌전증은 뇌 신경세포가 비정상적으로 흥분해 발작이 일어나는 병이다. 건강보험심사평가원에 따르면 2016년 뇌전증으로 진료받은 환자는 13만8921명이었다. 1000명 중 3명 정도인 셈이다. 박용숙 교수는 "뇌전증이더라도 적절한 치료를 받으면 환자의 80% 이상이 발작 증상을 조절할 수 있다"고 말했다.

이지현(가명·17)양은 5년 전 학교에서 수업을 받던 중 처음 발작을 경험했다. 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 눈과 입이 돌아간 채 거품을 토했다. ‘간질중첩증’으로 진단받았다. 간질중첩증은 뇌전증이 악화돼 나타나는 질환이다. 발작이 10분 이상 지속되거나 발작이 끝나고 의식이 돌아오지 않은 상태에서 연달아 발작이 나타난다. 이양은 곧바로 이상이 생긴 뇌 신경세포를 찾아 제거하는 수술을 받았다. 수술 후에는 2년간 항경련제로 증상을 조절했다. 약물을 끊은 지 2년이 지났지만 발작은 한 번도 없었다. 이양은 “다시 발작을 할까봐 학교에 가기 싫었는데 지금은 안심하고 학교생활을 하고 있다”고 말했다.

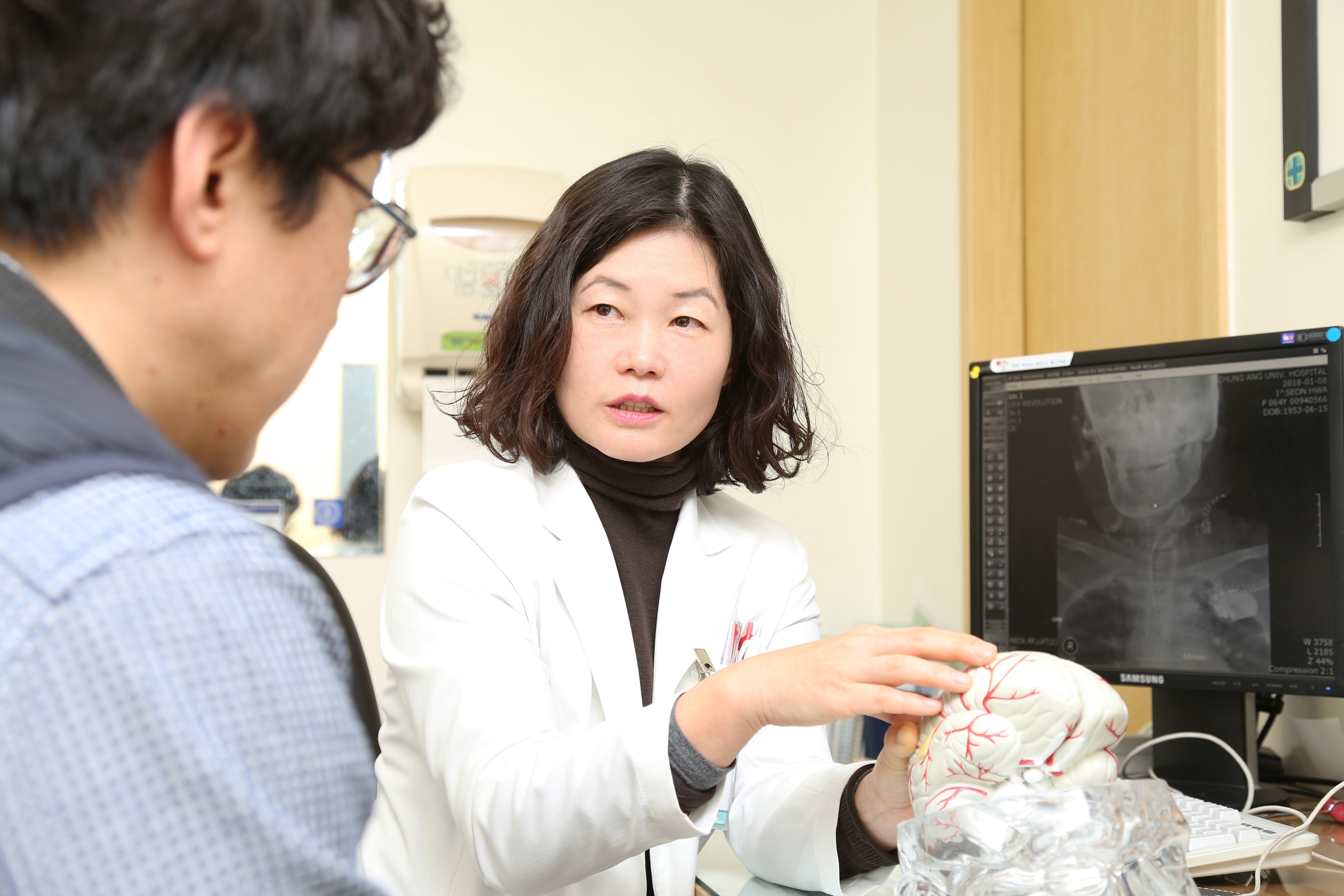

중앙대병원 신경외과 박용숙 교수가 뇌전증 환자에게 치료 계획을 설명하고 있다. [사진=중앙대병원 제공]

10명 중 8명은 정상생활 가능

뇌전증은 유전적인 이유로 발생할 수도 있지만 대부분 후천적인 이유로 뇌에 이상이 생길 때 생긴다. 뇌종양·뇌졸중·알츠하이머 같은 노화때문에 생긴 퇴행성 신경질환이 주요 원인이다. 뇌전증의 치료법은 크게 세 가지다. 첫째는 뇌전증 치료의 핵심으로 불리는 항경련제를 이용한 약물치료다. 항경련제는 신경세포의 흥분을 막아 발작을 억제한다. 뇌전증 환자 10명 중 4명은 항경련제를 2~3년간 꾸준히 복용하면 더 이상 발작을 일으키지 않는다. 나머지는 재발 가능성이 있다. 이때는 항경련제를 5년 이상 꾸준히 복용하면 발작 증상을 완화할 수 있다. 박 교수는 “발작 증상이 완화되면 멍하게 앞을 보거나 고개를 푹 숙이는 행동이 10초간 이어지다 끝난다”며 “다른 사람이 발작을 알아차릴 수 없을 정도로 약하다”고 말했다.

둘째는 수술이다. 뇌파 모니터링, MRI(자기공명영상) 촬영으로 뇌를 검사해 이상이 생긴 신경세포를 찾아 제거하는 방법이다. 약물에 잘 반응하지 않는 난치성 뇌전증 환자에게 적용한다. 난치성 뇌전증은 2년간 2가지 이상의 약물을 복용해도 한 달에 한 번 이상 경련이 일어나는 경우다. 뇌종양, 뇌의 동맥·정맥이 얽히는 동정맥기형 같은 뇌질환이 있을 땐 약물치료보다 수술을 먼저 진행하는 게 효과적이다.

셋째는 뇌신경자극술이다. 약물·수술치료로 효과가 없는 환자가 대상이다. 머리에 작은 구멍을 뚫어 가느다란 전기선을 넣은 후 뇌 신경의 일종인 미주신경에 약한 전기 자극을 흘려준다. 뇌 손상을 최소화하며 증상을 완화할 수 있다. 미주신경을 전기로 자극하면 발작하는 횟수와 강도를 줄일 수 있다. 박 교수는 “뇌전증을 치료하는 약물·술기가 발달해 치료 성적이 좋아지고 있다”며 “발작 증상 때문에 위축됐던 환자도 당당하게 사회생활을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

<저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어, 무단전재 및 재배포 금지>